Chronik zum 120-jährigen Jubiläum der Ortsgruppe Schorndorf 2011

Bearbeitet von Willi Schlatterer

120 Jahre Schorndorfer Vereinsortsgeschichte – eine sehr lange Zeit. Stellen wir uns die Frage, wer in Schorndorf auf die Idee gekommen ist, eine lokale Ortsgruppe in dem noch sehr jungen Schwäbischen Albverein zu gründen?

Leider sind über den Gründungsakt der Ortsgruppe Schorndorf bislang keine Aufzeichnungen bekannt geworden. Lediglich die „Blätter des Schwäbischen Albvereins“ im Jahre 1891 nennen 19 neue Mitglieder aus Schorndorf, wobei Oberreallehrer Wieler als erster Vertrauensmann genannt wird. 1898 waren es schon 173 Mitglieder. Heute pendelt die Mitgliederzahl um die 300 Mitglieder.

In den alten Vereinschroniken von Schorndorf zu stöbern ist hoch interessant, sind sie doch eine lebendige Dokumentation über den Verein, dessen Entwicklung, Wirken und Schaffen und dessen Mitglieder. Sind wir den damaligen Schriftführern dankbar für ihre Aufzeichnungen.

Bereits 1894 hatte man mit der Markierung von Wanderwegen im Schorndorfer Gebiet begonnen: Schorndorf-Adelberg-Hohenstaufen, Schorndorf-Nassachmühle und Schorndorf-Buoch. 1906 nahm man sich die Strecke Schorndorf – Urbach – Eselshalden – Laufenmühle – Ebnisee vor, die Durchführung ließ aber auf sich warten.

Zusammen mit dem zum 100-jährigen Vereinsjubiläum eingeweihten „Jubiläumsweg“, markiert die Ortgruppe Schorndorf heute fast 100 km Wanderwege. Dieser ca. 45 km lange Jubiläums Rundwanderweg verbindet symbolisch alle 9 Teilgemeinden von Schorndorf mit der Kernstadt.

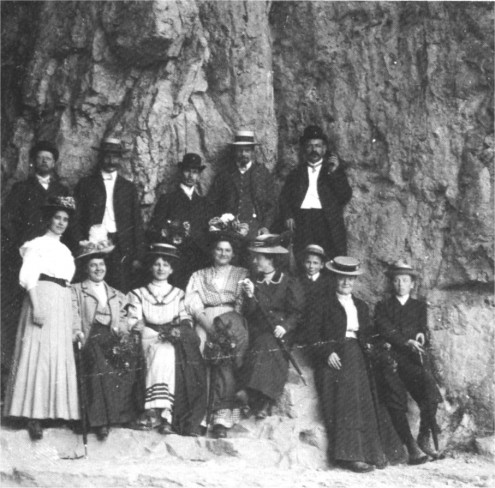

Zu Beginn war das Wandern natürlich der wesentlichste Bestandteil der Vereinsarbeit.

Liest man in den Protokollen über die Wanderaktivitäten, so ist man angesichts der beschränkten damaligen Verkehrsverhältnisse doch sehr beeindruckt von den zurückgelegten Wegstrecken. Lassen Sie mich ein paar Beispiele nennen:

Am 25. Oktober 1903 wanderten 9 Schorndorfer Mitglieder von Mögglingen über Bartholomä und Steinheim zur Hauptversammlung nach Heidenheim; das waren mehr als 20 km.

Am 13. Mai 1906 wurde von Schorndorf über Steinenberg, Langenburg zum Ebnisee und zurück über die Haube (Sternwanderung) bei Lutzenberg und Necklinsberg nach Schorndorf gewandert, eine Strecke von mindestens 35 km.

Am 3. September 1912 wanderte man von Unterböbingen zum Rosenstein und weiter über den Volkmarsberg nach Oberkochen; immerhin waren 6 ½ Stunden Wanderzeit angegeben. Abfahrt in Schorndorf war 4:57 Uhr.

Die Eröffnung der Wieslauftalbahn 1911 erschloss nun neue Wandergebiete im Welzheimer Wald. Nach einer größeren Tagestour entschloss man sich, für die Rückkehr aus Rudersberg nicht den Zug zu nehmen, sondern das Geld zu sparen. Also setzte man sich gen Schorndorf in Bewegung. Das ersparte Fahrgeld reichte dann in Haubersbronn noch für ein Viertele. Man sieht daran, neben dem Wandern kam die Geselligkeit nicht zu kurz.

Aber auch nach dem 2. Weltkrieg wurden längere Wanderungen durchgeführt, so 1947 von Klaffenbach über Althütte, den Eschelhof nach Sulzbach und weiter über den Juxkopf bei Spiegelberg nach Oppenweiler; das waren 38 km.

1901 wurde mit Wanderkarten und den „Blättern des Schwäbischen Albvereins“ eine Vereinsbibliothek angelegt. Die Jahrgänge sind heute noch vollständig vorhanden, ein unschätzbar wertvolles Zeitdokument.

Laut einem Gemeinderatsprotokoll vom 27. April 1907 trat die Oberamtsstadt Schorndorf unter Zahlung eines jährlichen Beitrags von 10 Mark dem Verein bei.

Im März 1910 beschlossen 4 Ausschussmitglieder der Ortsgruppe Schorndorf den Anschluss an den 1909 gegründeten Rems-Murr-Verband, dem Vorläufer des heutigen Rems-Murr-Gaus.

1911 wurde die Orientierungstafel am Bahnhof angebracht und mit einer kleinen Feier der königlichen Bahnverwaltung übergeben; die Kosten dafür wurden mit 186,36 Mark angegeben. Stadtschultheiß Raible erhoffte sich eine „Hebung des Fremdenverkehrs in hiesiger Stadt“, so der Originaltext. Leider ist diese Tafel seit dem Umbau des Bahnhofs vor etlichen Jahren nicht mehr vorhanden.

In der festlich geschmückten Stadt wurde 1912 die Hauptversammlung des Schwäbischen Albvereins abgehalten. Dabei ermöglichte es die neue Künkelinhalle ein solches Vorhaben durchzuführen. Natürlich hat dieses Ereignis auch das Ersparte aufgezehrt, Vorstand Max Knödler kommentierte das restliche Guthaben von 2 Mark 95 mit den Worten: „‘s isch net viel, aber g’langt hat‘s doch“.

Kriegsbedingt brechen die Eintragungen mit einer Maiwanderung 1914 ab. Erst 1918 erfolgt dann wieder ein Eintrag, wobei sich die Mitgliederzahl von 220 etwa gehalten hatte.

Ab 1920 nahmen die Ausschusssitzungen im Gasthaus Mélac im Verhältnis zu den durchgeführten Wanderungen deutlich zu, was vielleicht auf mehr Gefallen an Geselligkeit hindeuteten könnte.

Ab 1922 machte man sich erstmals Gedanken über das Jugendwandern, wobei eine stattliche Anzahl Jugendlicher der Einladung zu einer Wanderung nach Adelberg folgte.

1925 beteiligte man sich an der Einweihung des Wanderheims auf dem Wasserberg und 1931 an der Einweihung des Franz-Keller-Hauses auf dem Kalten Feld. Für 50 RPf konnte man damals dort übernachten. Die zunehmende Mobilität erlaubte es nun auch entferntere Wandergebiete zu erschließen: z.B. das Härtsfeld, Ipf, Schloß Baldern, Nördlingen oder Dinkelsbühl.

In den Jahren 1931 und 1932 wurden die Worte „Sparen“ und „Not“ bedenklich oft verwendet und die politischen Entwicklungen im Dritten Reich belasteten die Vereinsarbeit zunehmend.

Im 50. Jubiläumsjahr 1938 warb man intensiv um neue Mitglieder, um aus dem Albverein keinen Altenverein werden zu lassen.

Die im Jahr 1940 in Göppingen abgehaltene Hauptversammlung spiegelte vermehrt die politischen Umstände wieder, was aus vielen Grußreden von Gauleitern, Reichswanderführern, Vertretern von Partei und Militär hervorgeht. Ja selbst über eine reichseinheitliche Wegmarkierung wurde nachgedacht. Bei der Sternwanderung der Teilnehmer zu der Hauptversammlung gab es eine „Marschleistungswertung“. Die Schorndorfer legten die 20 km lange Strecke in exakt 3 Stunden zurück und erhielten als ersten Preis ein Fotoalbum.

1941 wurde der Naturschutzdienst dem Schwäbischen Albverein und seinen Ortsgruppen übertragen. Die vereinseigenen Wanderheime mussten mehr und mehr für parteibezogene Veranstaltungen und Lehrgänge zur Verfügung gestellt werden.

Selbst in den Kriegsjahren wurden im Schorndorfer Albverein die 10 vorgesehenen Wanderungen pro Jahr konsequent durchgeführt. Kriegsereignisse wurden grundsätzlich nicht kommentiert, höchstens wenn es die eigene Ortgruppe betraf. Dies ist als Zeugnis zu werten, dass der Albverein immer versuchte, überparteilich und unpolitisch zu wirken.

Aber auch die Nachkriegszeit war für die Vereine nicht einfach. Es gab Auflagen, die von der örtlichen Militärverwaltung genehmigt werden mussten, so z.B. Mitgliederver-sammlungen oder gemeinsame Wanderungen.

Ab 1946 wurde dann die Wandertätigkeit wieder regelmäßig aufgenommen. Auch die Wegmarkierungen wurden bemängelt. Durch intensive Abholzungen waren diese nach und nach verschwunden.

1948 erschien das „Nägelebuch“ von Prof. Dr. Gößler aus Tübingen. Die limitierte Auflage wurde entsprechend der Mitgliederzahl der Ortsgruppen aufgeteilt, zusätzlich musste ein Kilogramm Altpapier abgeliefert werden. Der Preis von 10 Reichsmark wurde aufgrund der Währungsreform auf 4,50 DM festgelegt.

Die Währungsreform raubte auch den letzten Pfennig aus der Schorndorfer Vereinskasse, weswegen der Vorstand im Januar 1949 bei seinen Mitgliedern um eine milde Gabe betteln musste.

Im Sommer 1951 führte man die erste größere Omnibusausfahrt auf die Schwäbische Alb durch: Raichberg, Burg Hohenzollern und Bärenhöhle waren die Ziele. Im Herbst feierte man dann in der „Traube“ in Weiler den ersten Familienabend nach dem Krieg. Dies war auch der Start für eine Jugendgruppenarbeit im Schorndorfer Albverein, die über 3 Jahrzehnte hinweg aktiv in Schorndorf wirkte. Wie schon bereits erwähnt, geht die 1969 beschlossene Schorndorfer Städtepartnerschaft mit Tulle in Frankreich auf die Schorndorfer Albvereinsjugendgruppe zurück.

1961 beim 70-jährigen Jubiläum im Großen Löwenkellersaal konnte der damalige Vertrauensmann Friedrich Weitbrecht den Altministerpräsidenten von Baden-Württemberg Reinhold Maier und den damaligen Albvereinspräsidenten Georg Fahrbach in Schorndorf willkommen heißen. Georg Fahrbach stellte seine Rede unter das Motto „das Wandern pflegen, die Heimatliebe wecken, die Natur und Landschaft schützen und den Menschen Freude machen“.

Die jährlichen Wanderprogramme der Ortsgruppe enthielten nun mehr und mehr auch Wanderungen und Busausfahrten in weiter entlegene Gebiete, ohne aber die nahegelegenen Ziele um Schorndorf zu vernachlässigen. Mehrtägige Wanderungen und Wanderwochen im Schwarzwald, der Eifel, im Allgäu, der Schwäbischen Alb, dem Hegau, dem Spessart und Bayerischen Wald, auch eine mehrtägige Skiwanderung waren nun Bestandteil des Wanderplans. Seit einigen Jahren werden auch Wanderwochen im Ausland angeboten, z.B. im Cilento, in Umbrien oder Cinque Terre, Wanderungen auf den süddeutschen Jakobswegen, Radwanderungen, Städtebesichtigungen und vieles mehr. Familienabende, Herbstbälle und besinnliche Adventsfeiern rundeten die Jahresprogramme ab.

1974 war die Einweihung des Gauwanderheims „Eschelhof“ bei Sulzbach das größte Ereignis im Rems-Murr-Gau. Das war für die Ortsgruppen des Gaus eine neue Herausforderung, mussten doch Ortsgruppenmitglieder mehrmals im Jahr die Versorgung hungriger und durstiger Wanderer übernehmen.

Wanderheim „Eschelhof“ bei Sulzbach (Murr)

1981 feierte man in Schorndorf das 90-jährige Jubiläum. Mit einer Ausstellung im Rathaus Schorndorf und in Zusammenarbeit mit dem Landesvermessungsamt Stuttgart präsentierte sich der Verein unter dem gleichen Motto wie heute: „wer wir sind und was wir wollen“. Gefeiert wurde ausgiebig in der Sporthalle in Haubersbronn.

1991 zum 100-jährigen Jubiläum wurde der schon erwähnte „Jubiläumsweg“ nachhaltig für die Schorndorfer Bevölkerung erarbeitet und beschildert. Der Festabend fand in der voll belegten Künkelinhalle statt. Am darauffolgenden Sonntag wurden am Tuller Platz

3 Bäume gepflanzt; 2 Kastanien und eine Linde, die von unseren französischen Freunden aus Tulle gestiftet wurde. Nachmittags beendete eine – von den Teilnehmern her gesehen – eine beeindruckende Sternwanderung auf dem Marktplatz das Festwochenende.

Zwischenzeitlich sind wieder 20 Jahre vergangen.

2011 – wir stehen nun im 120. Jahr der Ortgruppengründung. Über das Jahr hinweg waren

verschiedene Aktivitäten unter dem Motto „wer wir sind und was wir wollen“ geplant.

…wenn wir uns heute die Fragen stellen:

wer wir sind …so sind wir kontinuierlich mit unseren Zielen gewachsen; unser Tätigkeitsfeld hat sich enorm erweitert und unsere Erfahrungen, unser Willen und unsere Möglichkeiten zur Umsetzung sind daran ebenfalls gewachsen

was wollen wir …unsere Ziele sind immer noch die gleichen, zwar mit der Zeit etwas verändert und an das Heute angepasst: Förderung der Gesundheit durch das Wandern, Erleben der Schönheiten der Natur und unsere Verpflichtung diese zu erhalten, das Leben in der Gemeinschaft Gleichgesinnter fördern und die Erhaltung unserer Heimat auch für zukünftige Generationen.

Helfen Sie mit, diese Ziele gemeinsam zu verfolgen und zu erreichen. Nehmen Sie einfach und ungezwungen an der einen oder anderen Wanderung oder Veranstaltung teil und urteilen Sie selbst, ob Ihnen das Wandern in einer Gemeinschaft zusagt.

Wir haben aber auch Verständnis dafür, wenn Sie lieber in einer kleinen, selbst organisierten Gruppe oder alleine wandern wollen. Wenn Sie durch Wegmarkierungen und Informationstafeln einen zusätzlichen Gewinn aus einer Wanderung ziehen, dann denken Sie bitte auch daran, dass dahinter die Arbeit vieler ehrenamtlich tätiger Vereinsmitglieder steckt, die schon immer oder auch vielleicht erst seit kurzem an der Erreichung unserer gesetzten Ziele arbeiten und ihre Freizeit dafür einsetzen.

Erkennen Sie diese Arbeit durch eine Mitgliedschaft im Schwäbischen Albverein an, sei es eine aktive oder eine passive.

Fotos: privat

Seite aktualisiert 03. August 2018